今回はシリヤケイカを釣る方法と、シリヤケイカの捌き方を紹介します。

シリヤケイカはコウイカの仲間で、春先から夏にかけて接岸してくるためエギング等で釣る事ができます。

他のイカに比べて難易度が低いため初心者でも釣る事ができます。

コウイカの仲間なので刺身はもちろん、炒め物や揚げ物にしても美味しいイカなので是非狙いたいところです。

シリヤケイカの釣りの道具

ロッド

ロッドはエギングロッドでなくても問題ありません。

今回釣った時はエギにシンカーをつけて釣りをしたので、この釣りでエギングロッドを使う場合は竿の対応する重さに気をつけましょう。

筆者は4ピースのシーバスロッドを使用しました。

4ピースなので電車や自転車での釣行にとても便利で性能も2ピースとそこまで変わらなくなっています。

大体10号くらいのオモリまで対応しているのでエギにシンカーをつけても余裕があります。

上位モデルはロッドが軽く何回も投げるエギングで疲れにくく感度も良いので資金に余裕があれば、上位モデルをオススメします。

リール

筆者はダイワの3000番のリールを使っています。

番手が大きい方が飛距離を伸ばせますが、あまりに大きいと重くなるので2500~3000番をオススメします。

ギアは特にハイギアに拘る必要はありませんが、他に青物釣り等でリールを流用したい場合はハイギアにしても良いと思います。

ライン

ラインはPEの1号を200mほど巻いています。

エギングであれば0.8号でも問題ありませんが、岩場等でラインが擦れて切れる可能性もあるので余裕を持ってラインの号数を1号にしています。

リーダー

リーダーはフロロカーボンの16lbにしています。

ラインの根スレを防ぐのと、海水内での透明度が高いため、魚の警戒心を薄める事ができます。

号数にすると4号です。

スナップ

スナップには特にこだわっていませんが、可能であればエギ用のスナップをつけましょう。

スナップをつけておけばエギからメタルジグに付け替えてそのままルアーフィッシングを始める事もできます。

エギ

今回ヒットしたエギはこちらです。

ただその日や条件によってヒットするパターンは異なるためいくつかエギは持っていた方が良いです。

そして100均の安いエギも持っていきましょう。

初めて行く場所で底の地形がわからない時に100均のエギを先に投げてリサーチするために使います。

そうする事で主力の高いエギをロスするリスクを減らす事ができます。

シンカー

あってもなくても良いですが、筆者はスナップにナスおもりを付けて釣りました。

おもりの重さはロッドのおもり負荷に合わせて選びましょう。

筆者は5~6号を使いました。

ランディングネット

シリヤケイカはスミを多く含んでいて基本的に重いのでタモ網が必須です。

釣る場所にもよりますが、ある程度柔軟に対応できるように伸縮するランディングネットがあると良いと思います。

最低でも3mくらいまで伸びるやつがほしいところです。

シリヤケイカの釣り方

底を攻める

シリヤケイカは基本的に水面にはいません。

なのでエギを底まで落として底を攻めていくのが基本的な釣り方です。

投げてから糸ふけを取った後にラインを張った後にラインが少し緩んだら着底の合図です。

若しくはリールから出ていったラインが止まったのを見て確認しても大丈夫です。

基本的にはズル引きでOK

シリヤケイカはアオリイカのように激しいシャクリ等は必要なく底をズルズル引いていても釣れます。

たまにシャくって動きを付ける事はやっても良いと思います。

ただイカに食わせる間を作る必要もあるので時々数秒程度巻くのをストップさせましょう。

当たりの取り方

当たりは巻いているとリールの巻きに違和感を感じる事があります。

何か重みを感じるようでしたらロッドを上にしゃくって合わせを入れましょう。

ただ重いだけなら海藻やゴミの可能性がありますが、イカが当たっている場合は真っすぐにラインを出されるのである程度わかります。

タモ網での取り込み方法

イカを近くまで引き寄せたらロッドをしっかりと立ててラインを弛ませないようにします。

エギのカンナには返しがついていないため安易にラインを緩めると逃げられます。

そしてイカを網で取り込む場合は頭から取り込みを行うのが必須です。

イカは足の生えている方向に水を噴射して泳ぐので足の方から取り込もうとすると逃げるのでそのタイミングでエギが外れたり足が切れて逃げられる事があります。

可能な限りスミは水中で吐かせる

シリヤケイカはスミイカと呼ばれるくらいスミを多く含んでいるため、そのまま堤防に上げてしまうと置いた瞬間にスミがぶちまけられる可能性があります。

そうすると服が汚れたり堤防が汚れます。

イカのスミは簡単に落ちないので厄介ですので、タモに入れた後に揺すって海中でスミを吐かせるのがオススメです。

釣ったシリヤケイカ紹介

足一本でギリギリゲット

途中までゴミがかかったと思っていましたが、ある程度巻いてきた時に急に反対側に引っ張られたのでイカと確信しました。

慌てずゆっくりと手元まで寄せてきて無事にランディングしました。

写真ではわかりづらいですが、中々の大きさです。

持ち帰る際にスミ汁プシャー

ある程度海中でスミを吐かせたと思っていましたが、持って帰っている最中に袋を見たら見事に墨まみれになっていました。

スミイカと呼ばれるくらいスミの量が尋常じゃありません。

スミ臭くなっても嫌だったので水道で綺麗に洗い流して新しい袋に入れて持ち帰りました。

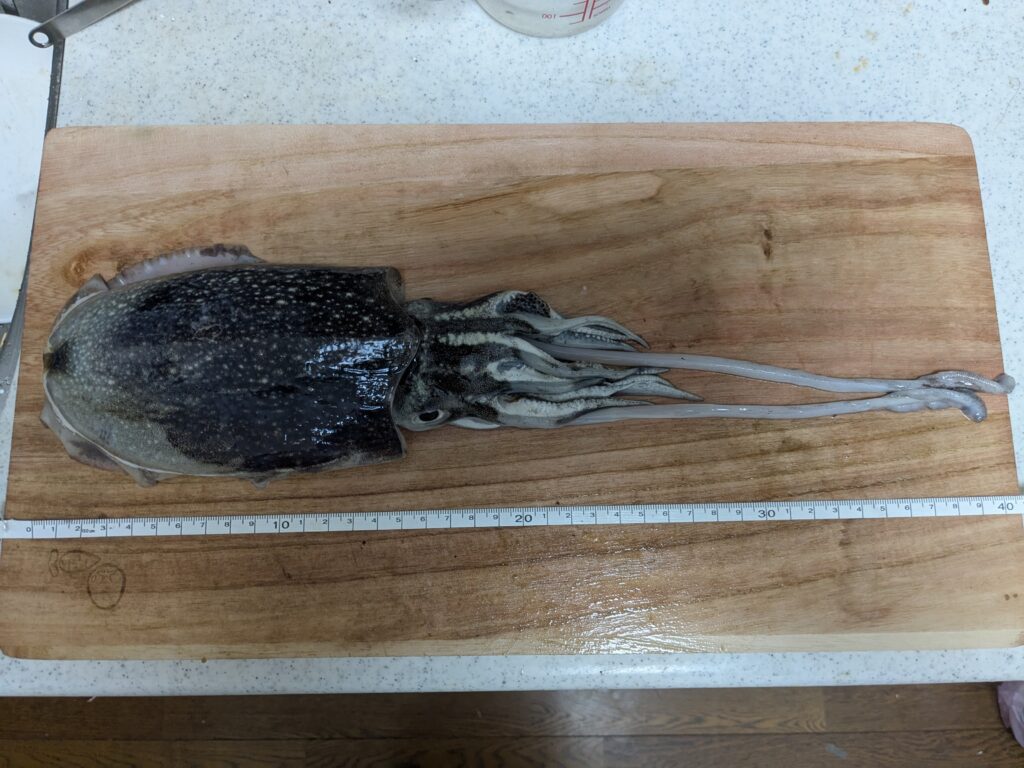

重さ約400gの良型

帰ってシリヤケイカの重さを計ってみましたが384gでした。

持って帰ってくる途中で大量にスミを吐いていたので400g程度はあったかと思います。

全長は約40cmで胴体の長さは約16cmでした。

シリヤケイカは最大で胴体の長さが25cmくらいまで大きくなるそうです。

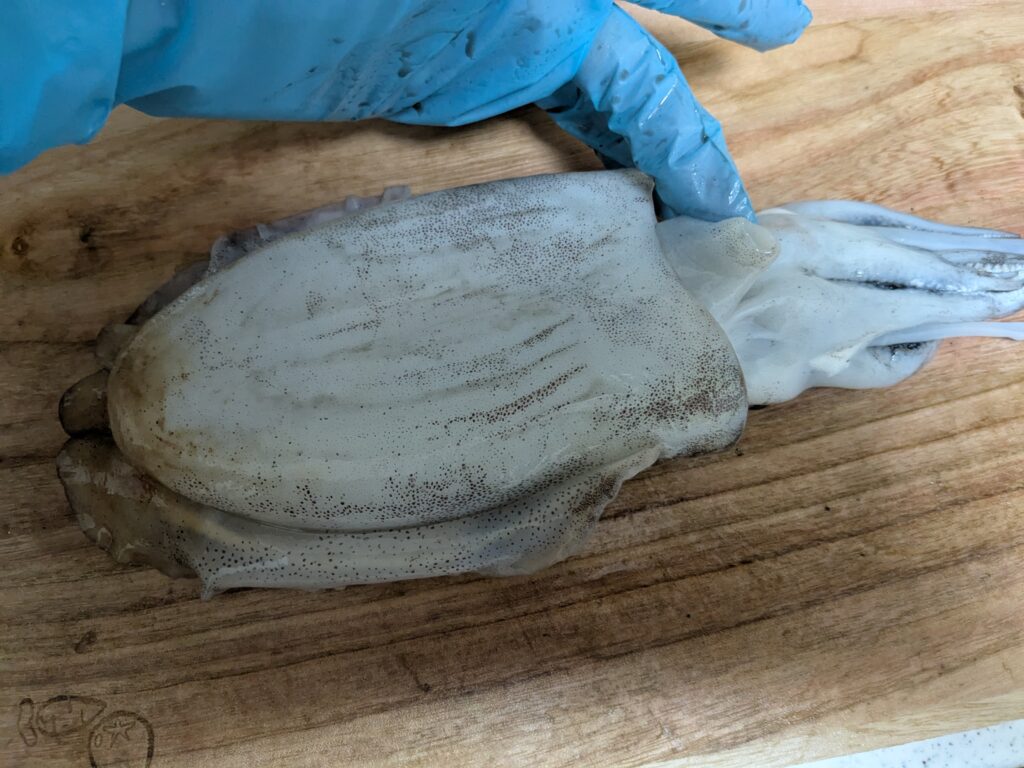

シリヤケイカの名前の由来

シリヤケイカをひっくり返すと上部が茶色くなっています。

これが尻が焼けているように見えるので、シリヤケイカと名付けられた由縁です。

ちなみにこの茶色は粘液になっていて結構ネバネバしていました。

シリヤケイカの捌き方

胴の部分から甲骨を取り出す

シリヤケイカをひっくり返して裏側から逆包丁で胴体の部分を開きます。

思ったより身が分厚いので事前に包丁は研いでおいた方が良いです。

表面は皮があるのでしっかりと刃を立てて捌いてください。

ゲソの部分を持ち上げてゲソと内臓を外す

開き終わったら内臓が見えてきます。

ゲソを掴んで胴体の方に引っ張って内臓を一緒に外します。

内臓はしっかりと胴体にくっついているので、胴体の部分を抑えながら外します。

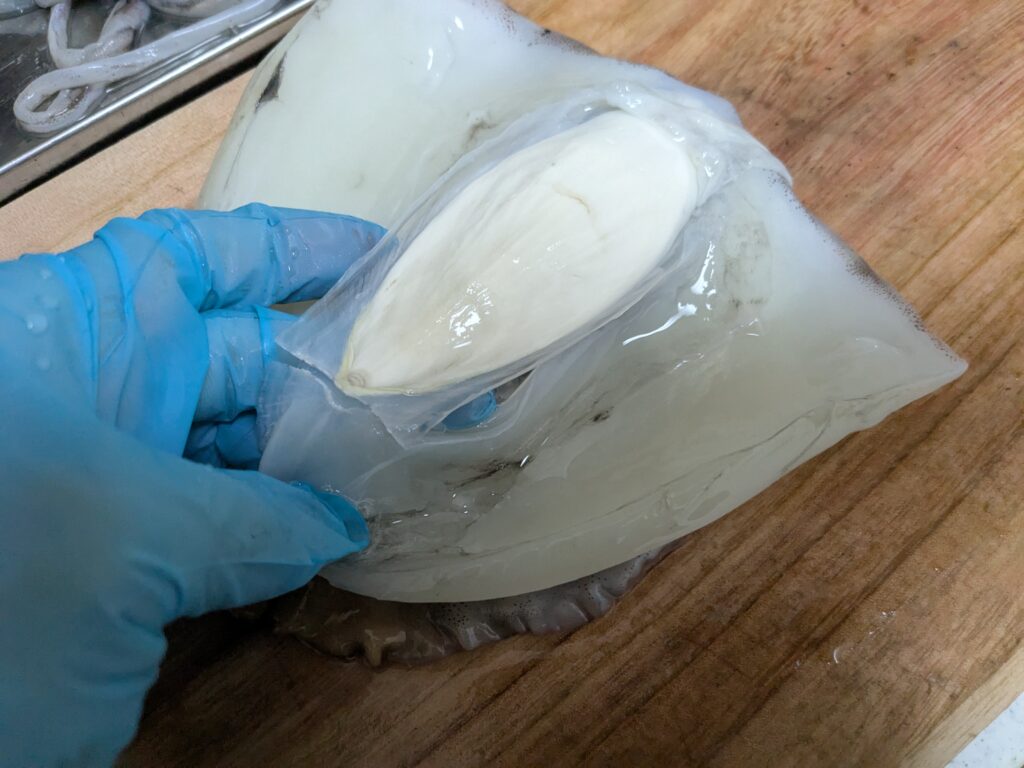

甲骨を外す

内臓を外すと白い骨が見えるのでそれを外します。

甲骨は胴体に埋め込まれているので必要に応じて包丁で切り込みを入れて外します。

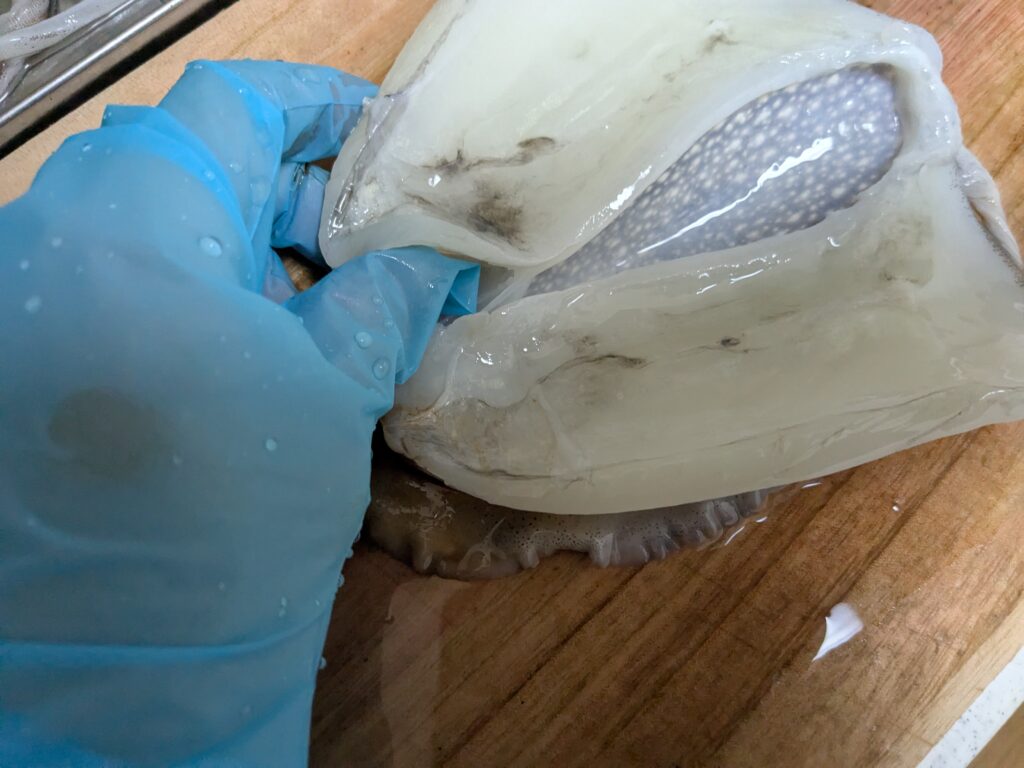

身の部分を外す

甲骨を外すとイカの皮が見えます。

イカの皮と身の間に指を入れ、身の部分を外します。

そうするとエンペラと皮のみになります。

身の部分の皮を剥がして端を切る

イカは表面の皮の他に薄皮がありそれをしっかりと取る必要があります。

キッチンペーパーで薄皮を掴みながらやると剥がしやすいです。

胴体の目に近い部分には軟骨のようなものがあるのでそこは切って炒め物用にします。

残った部分は刺身用にスライスしました。

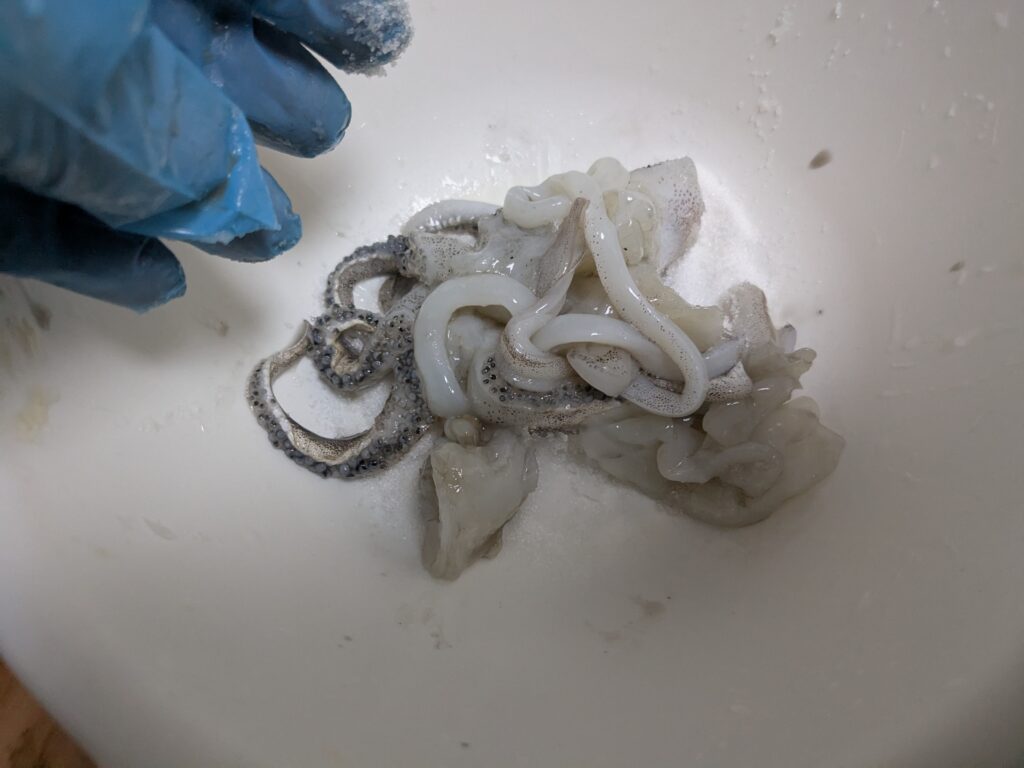

ゲソ部分の処理

ゲソの部分は内臓を切り、目・口の部分を除去した後に開きます。

結構ぬめりがあるのでその後はゲソを塩もみしてよく水気を切ります。

茹でて食べるか炒めものに使うと良いでしょう。

実食

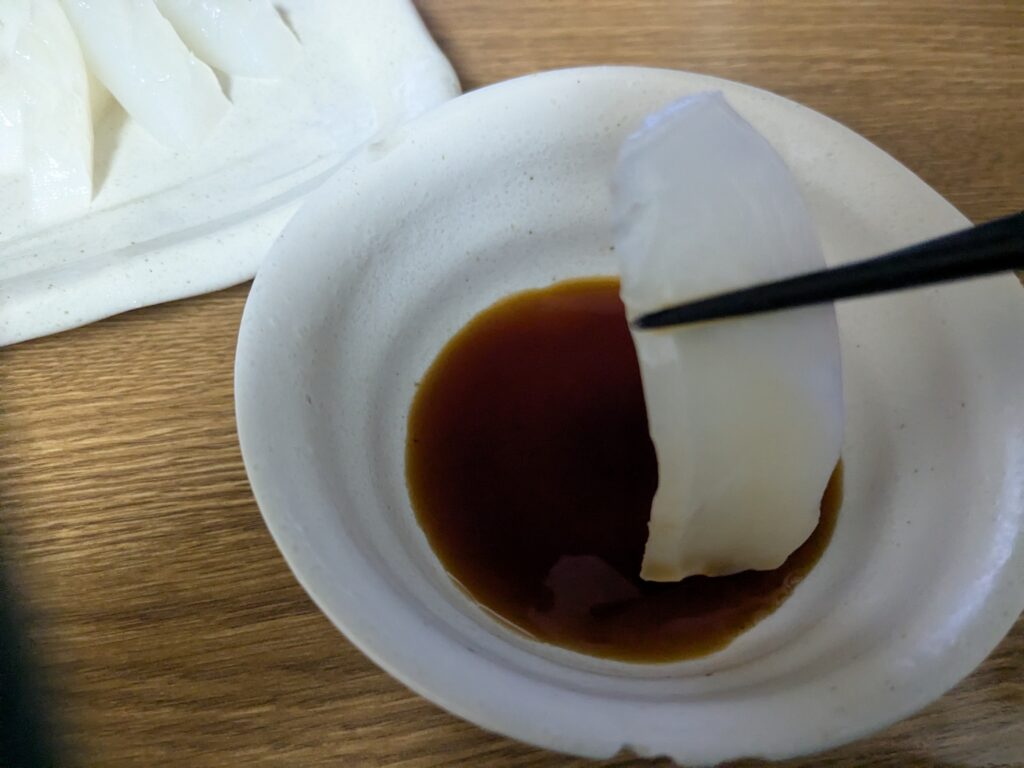

シリヤケイカの刺身

シリヤケイカを釣ったその日に刺身にしてみました。

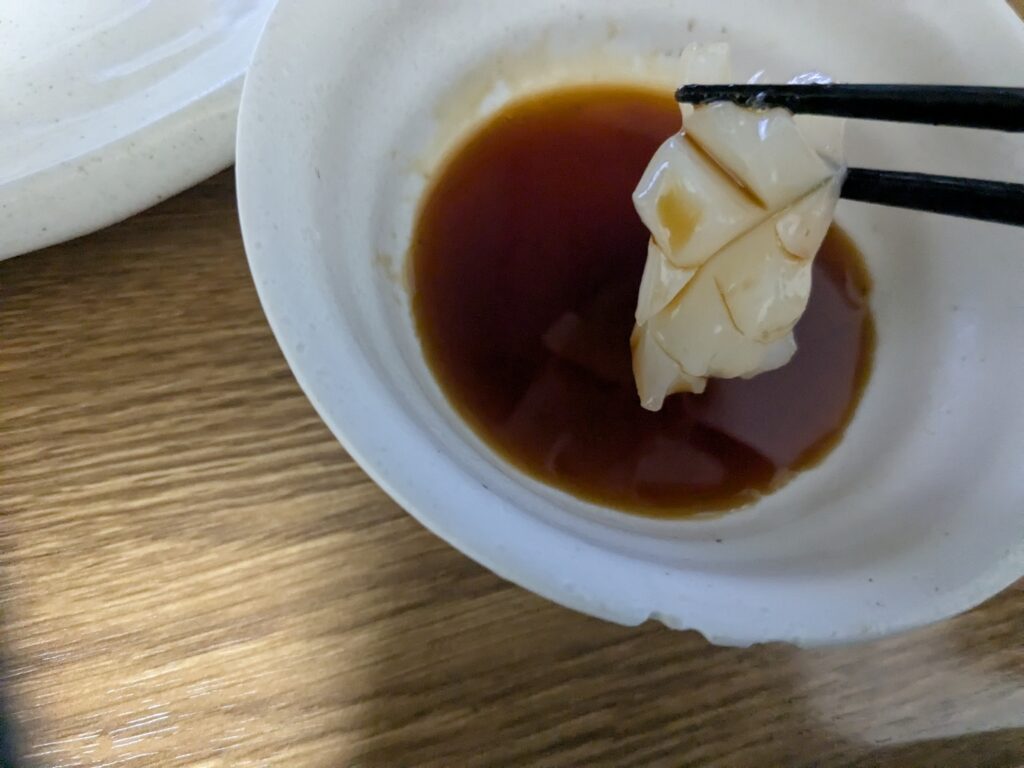

薄く切ったものと格子切りにしたものを用意しました。

薄切りは程よい食感を残しながらも甘みがあり美味しかったです。

シリヤケイカは身質が硬いので刺身にして食べる場合は薄く切る事をオススメします。

格子切りはコリコリとした食感を存分に楽しめます。

身は分厚いままですが、格子状に切れ込みを入れる事で食べやすくなります。

シリヤケイカのゲソバター醤油炒め

ゲソの部分が余っていたのでバターと醤油で炒めてみました。

ゲソの部分はコリコリとした食感がありながらも、加熱しても固くならずイカの甘みもあり大変美味しかったです。

個人的には刺身よりも好きです。

総評

今回はシリヤケイカを釣る方法とシリヤケイカの捌き方を紹介しました。

シリヤケイカはアオリイカやケンサキイカのようにあまりエギに動きをつけなくて良いので比較的チャレンジしやすいと思います。

そしてシリヤケイカは一部からまずいという声もありましたが、全くそんな事はありません。

やや身質は固いですが、甘みもあり美味しいイカでした。

流石にアオリイカ・ケンサキイカ・ヤリイカには及びませんが・・・。

気軽に釣れるイカなので是非チャレンジしてみてください!

コメント